Der Gasmotor von Alexis de Bisschop

wurde im Jahr 1871 patentiert. Hier gelang, was Otto zunächst vergeblich versucht und seinen Versuchsmotor zerstört hatte, die Anwendung des direkten Verbrennungsdruckes auf die Kurbelwelle. Der Bisshop-Motor wurde von den beiden Pariser Firmen, die auch die Motoren von Lenoir produzierten, in kleinen Größen von 0,25 bis 1 PS in größeren Stückzahlen gebaut und fand in Frankreich eine gewisse Verbreitung. Ab 1878 wurde der kleine Motor in nennenswerten Stückzahlen bei der Firma Buss, Sombart & Co in Magdeburg hergestellt. Die kleineren hatten Luftkühlung die etwas Größeren wurden mit Wasser gekühlt. Im Verhältnis Gewicht zu Leistung waren sie denen von Deutz überlegen, da sie den Verbrennungsdruck direkt nutzen konnten.

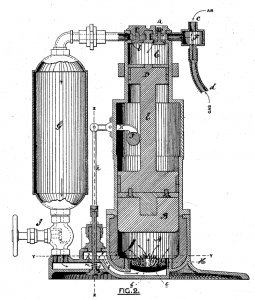

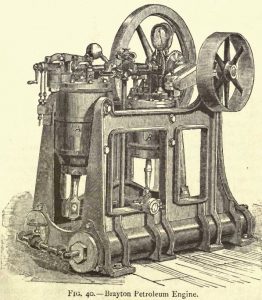

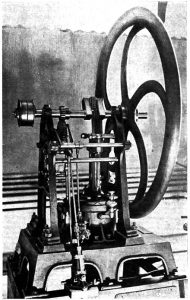

Der Motor von George Brayton

Dieser Motor erhielt für sein Verfahren mit einem Pumpenzylinder Luft und Kraftstoff in den Arbeitszylinder zu drücken im Jahr 1872 ein Patent in den USA. Einzelheiten, wie die Einblasung von Petroleum und anderen Brennstoffen durch Pressluft wurden später durch Rudolf Diesel übernommen. Zunächst waren Pumpen- und Arbeitszylinder in Tandem-Anordnung gekoppelt. Spätere Formen hatten nebeneinander stehende Pumpen- und Arbeitszylinder, die durch einem Balancier mit der Kurbelwelle verbunden waren. Dadurch konnten die Steuerzeiten asymmetrisch gestaltet werden. Der Wirkungsgrad war deutlich besser, als der des Motors von Lenoir. Als 1976 Ottos Neuer Motor erschien, war dieser im Wirkungsgrad aber dem der Maschinen von Brayton überlegen.

Der Viertakt-Motor

Lange Zeit galt Nicolaus Otto unbestritten als Erfinder des Viertaktmotors, den er 1876 entwickelt hatte. Das dafür erteilte Patent wurde ihm und der Deutz AG aber in den sogenannten “Reithmann-Prozessen” wieder aberkannt. Der Münchner Uhrmacher Christian Reithmann hatte schon im Jahr 1860 ein Patent auf einen Motor erhalten, das er beantragt hatte, nachdem er vom Motor von Lenoir gehört hatte. In seiner Werkstatt soll schon vorher ein von ihm gebauter Gasmotor Maschinen angetrieben haben. Ein weiterer Motor, der im Viertakt-Verfahren gearbeitet haben soll, war möglicherweise bis 1881 in Betrieb. Das Landgericht München stellte zunächst fest, dass Reithmann drei Jahre vor Otto einen “Viertaktmotor” gebaut hatte. Die Deutz AG zahlten dem Uhrmacher einen recht hohen Preis, so das er sich still verhielt. Bis heute wird die Angelegenheit kontrovers diskutiert. Die Zeugenaussagen zugunsten Reithmanns konnten nicht sicher darstellen, wie sein Motor gearbeitet hatte, denn Zweitakt- oder Viertakt war auch den technisch gebildeten Menschen jener Zeit nicht wirklich geläufig. Unabhängig davon gab es eine Beschreibung des Viertakt-Verfahrens von Alphonse Beau de Rochas vom 16. 1. 1862. Dieser plante einen Motor für Lokomotiven, baute ihn aber nicht.

lesen Sie mehr zu Otto und seinem Patent DRP 532: Die Entstehung des Viertaktmotors

Der Markus-Wagen

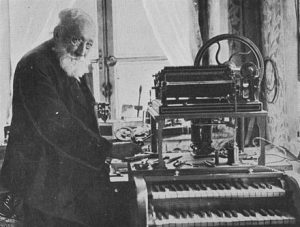

Im Jahr 1870 baute der in Malchin im heutigen Mecklenburg-Vorpommern geborene Siegfried Markus in Wien einen Wagen mit einem Gasmotor “System Lenoir”, der mit einem von ihm entwickelten Oberflächenvergaser, mit einem Benzin-Luftgemisch, statt Leuchtgas, betrieben wurde. Markus rollte mit dem Ungetüm mit Flugkolbenmotor wohl auf seinem Hof umher. Der Wagen hatte aber keine Kupplung und keine Bremsen und konnte nur umständlich gelenkt werden. Es gibt etliche authentische Fotografien, Zeugenaussagen und funktionsfähige Nachbauten. Der zweite Markus-Wagen von 1888 ist selbst erhalten geblieben und steht im Technischen Museum Wien. Er verfügt, wie auch die stationären Markus-Motoren mit Viertakt-Verfahren dieser Zeit einen Kipphebel, der die Kraft von der Pleuelstange über eine zweite Pleuelstange auf die Kurbelwelle umlenkt. Auch der Zweite Markus-Wagen ist verglichen mit der Konstruktion von Benz nur wenig praxistauglich, aber er fuhr. Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda betrieb um 1940 die Entfernung des Namens des jüdisch-stämmigen Markus aus allen deutschsprachigen Druckerzeugnissen, so dem “Großem Brockhaus” und “Meyers Konversationslexikon”, in dem zuvor nicht Daimler und Benz, sondern Markus als Erfinder des Autos aufgeführt worden war. Er ist auch heute noch für die Meisten unbekannt geblieben. Er schuf aber ebenfalls nicht den ersten “Pferdelosen”.

Der Gegenkolbenmotor von Ferdinand Kindermann

Am 14. Juli 1877 erhielt Ferdinand Kindermann das Patent DRP 831 über eine atmosphärische Gasmaschine mit Gegenkolbenprinzip. Die Steuerung des Zündschiebers erfolgte dabei mit einer Kurvennutensteuerung auf die Gottlieb Daimler fünf Jahre später ein Patent erhielt. Die Hannoversche Maschinenbau AG erwarb das Patent von Kindermann und schon Ende 1877 war der erste Versuchsmotor fertig, der nun im Viertakt-Verfahren arbeitete und 4 PS Leistung bei einem Verbrauch von 0,88 cbm Gas pro PS-Stunde entwickelte – ein sehr guter Wert. Durch die juristischen Angriffe der Deutz AG wichen die Hannoveraner auf das System von Wittig und Hees aus und das Gegenkolbenprinzip geriet in Vergessenheit, bis es von v. Oechelhäuser und Hugo Junkers in neuen Maschinen wieder angewandt wurde. In England dagegen wurde der Motor als Ganzes unter Patent-Nr. 7212 geschützt und lange Zeit gebaut.

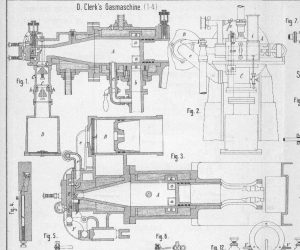

Der Zweitaktmotor von Dugald Clerk

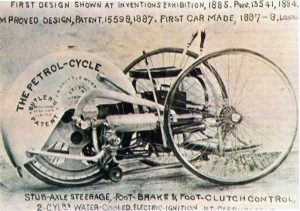

Die, bis hier als Zweitaktmotoren bezeichneten, Maschinen von Lenoir und Otto verdichteten das Gemisch nicht. Es wurde in einer schiebergesteuerten Kammer gezündet, dehnte sich aus, trieb über Pleuel die Kurbelwelle oder über Zahnstange die Maschinenwelle an und wurde im zweiten Takt vom Kolben wieder ausgeschoben. Dugald Clerk ließ sich am 11. 2. 1879 einen Motor mit zwei Arbeitsräumen patentieren, der mit dem Einem das angesaugte Gemisch in den anderen den Arbeitsraum drückte. Nach diesem “System Clerk” soll schon im Jahr 1885 das Petrol-Cycle von Edward Butler in London losgefahren sein. Das Prinzip seines Motors war bereits von Lebon beschrieben worden. Solche Motoren sind in geringer Stückzahl schon vor Clerk gebaut worden, fanden aber keine Verbreitung, da sich nicht zuverlässig funktionierten. Der Motor von Clerk war gut durchkonstruiert und gilt heute erster “richtiger” Zweitakter. Der Auslaß erfolgte bereits durch Auspuffschlitze. mehr: frühe Zweitakter

Der Zweitaktmotor System Wittig und Hees

Wilhelm Wittig und Wilhelm Hees konstruierten 1878 einen Gasmotor, der neben dem Arbeitszylinder einen Pumpenzylinder mit um 60 Grad vorauslaufenden Kurbelzapfen aufwies. Dieser Pumpenzylinder saugte Luft und Gas an und drückte es über ein Rückschlagventil in den Arbeitszylinder, wo es mit einer Zündflamme entzündet wurde. Für diese Konstruktion wurde ihnen am 13. 2. 1879 das DRP 6776 erteilt. Güldner nennt diesen in Hannover produzierten Motor in seinem wegweisenden Werk zur Konstruktion von Verbrennungsmotoren “die älteste deutsche Zweitakt-Verpuffungsmaschine”. Im Gegensatz zu Deutz baute man bald eine Art Vergaser an und setzte den Motor auch in einer Straßenlokomotove ein. Dieses durch Benzin als Kraftstoff angetriebene Straßenfahrzeug war einige Jahre vor den Fahrzeugen von Benz und Daimler unterwegs. Es ist nur wenigen Fachleuten bekannt. Auch hier intervenierte Otto und mutmaßte, dass seine Erfindung der “Ladungsschichtung” angewendet würde. Da die spätere Hanomag wieder sehr viele Aufträge für Dampflokomotiven bekommen hatte, stellte man die Produktion von Verbrennungsmotoren ein. Eine Ladungsschichtung hat es in all den Motoren nie gegeben. Erst ab 1885 baute die Deutz AG erste Benzinmotoren. Bis dahin sind von Otto & Langen nur stationäre Gasmotoren gebaut worden.

Zweitaktmotoren von Carl Friedrich Benz

Der Zweitaktmotor mit Ventilen von Joseph Day

Joseph Day entwickelte bereits 1889 einen Zweitaktmotor, der mit nur einem Zylinder, Im Gegensatz zu Dugald Clerk das Gemisch in den Kurbelkasten ansaugte. Hier kam jedoch ein Schüffelventil zum Einsatz ähnlich, wie es heute vom Prinzip her membrangesteuerte Zweitakter aufweisen. Die Überströmung wurde zunächst beispielsweise durch ein weiteres Ventil im Kolbenboden bewerkstelligt. Kurz nach der Einführung des neuen Motors patentierte einer der Arbeiter von Joseph Day, Frederick Cock, eine Modifikation, die es ihm ermöglichte, wirklich ventillos zu werden. Ein zusätzlicher Kanal tiefer in der Zylinderwand ermöglichte es dem Kolbenschaft den Überstrom zu steuern. Der Zeitpunkt der Erfindung lag aber m.E. nach der Erfindung Söhnleins. Eine Konvergenz, also mehrmalige Entwicklung des selben Prinzips ist m.E. nicht unwahrscheinlich. Die Zeit dazu war reif.

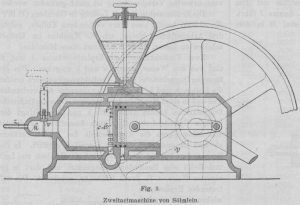

Der schlitzgesteuerte Zweitaktmotor von Söhnlein

Der Sohn eines Sektfabrikanten, Julius Söhnlein aus Nierstein, konstruierte 1891 einen Zweitaktmotor, bei dem der Kolben die Luft bei seinem Weg zum oberen Totpunkt in das abgedichtete Kurbelgehäuse ansaugt und beim zweiten Takt durch Überströmkanäle in den Brennraum drückt. Dabei wird der Rest der Verbrennungsgase durch die neue Füllung ausgespült. Der Kolben funktioniert dabei wie ein Schieber, welcher Einlass- Auslass- und Überströmkanäle schließt oder freigibt. Diese “Schlitzsteuerung” ist noch heute das am meisten angewendete Steuer-Verfahren bei Zweitaktmotoren. Sein Bruder Heinrich Söhnlein gründete etwa zur Jahrhundertwende die Solos-Motorenfabrik Schierstein in Wiesbaden. Dort wurden die genialen Zweitakter hauptsächlich als stationäre Motoren zum Antrieb von Ankerwinden für Rheinschiffe gebaut. Sie wurden mit Petroleum betrieben, das mit Druckluft eingeblasen wurde. Die Firma wurde 1917 aufgelöst und die Konstruktion geriet in Vergessenheit.

Die Weiterentwicklung der Zweitaktmotoren

Rotationskolbenmotoren

|

mehr: zu Rotationskolbenmotoen |

weitere wenig bekannte Motorkonzepte

mehr: Das erste praxistaugliche Automobil mit Verbrennungsmotor

Zeittafel wichtiger Erfindungen

Quellen: Neuerungen an Gasmaschinen, Polytechnisches Journal 247, 1883, J. G. Cotta, Stuttgart, Seite 145 – 153

Neue Erdölkraftmaschinen. Polytechnisches Journal 303, 1897, Verlag J. G. Cotta, Stuttgart, Seite 246 – 251

Dr. Peter Kirchberg, Oldtimer Autos von einst, Urania Verlag, Leipzig Jena Berlin, 1974

Wolfgang Roediger, Hundert Jahre Automobil, Urania Verlag, Leipzig Jena Berlin, 2. Auflage 1988, F. Sass, Die Geschichte des deutschen Verbrennungsmotorenbaus, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg 1962